欢迎来到广音医疗科技有限公司官网

肝素有哪些?

普通肝素

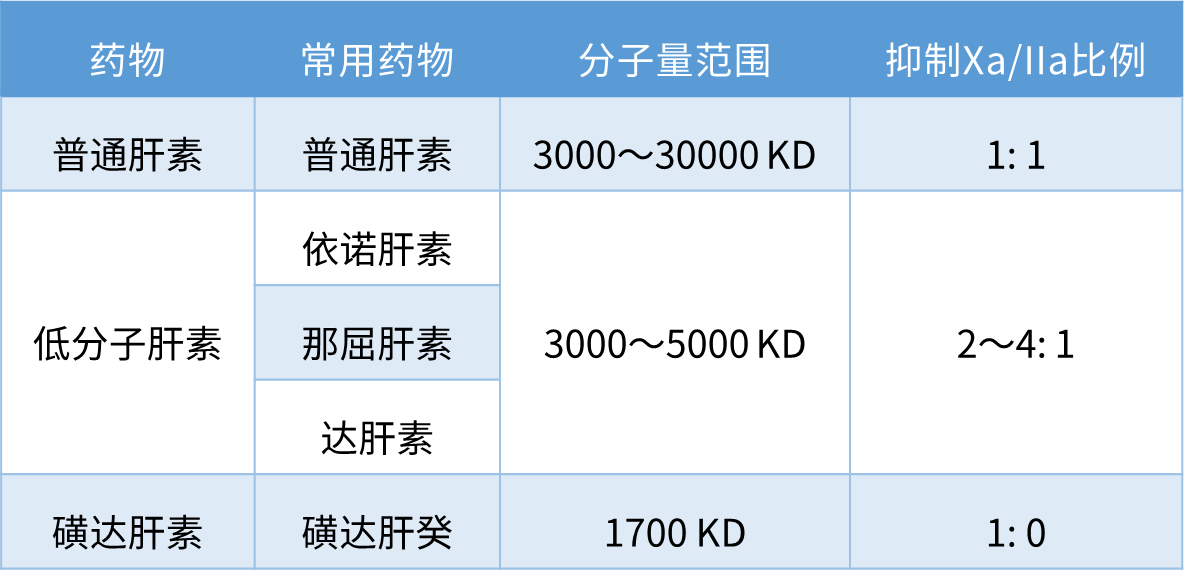

普通肝素又名未分级肝素或未裂解肝素(unfractionated heparin, UFH),是从猪肠粘膜或牛肺中提取精制的一种硫酸氨基葡聚糖。UFH不是一种单一分子的物质,而是不同长度多聚体的混合物,分子量范围为3000~30000 KD,平均分子量约为15000 KD。

低分子肝素

低分子肝素(low molecular weight heparin, LMWH)是UFH裂解后的硫酸氨基葡聚糖片断,因此与UHF相比,LMWH的分子量更小,分子量分布更集中,分子量范围3000~5000 KD(LMWH也是一种混合物)。常见LMWH包括依诺肝素、达肝素、那屈肝素、贝米肝素等。由于LMWH较UHF不良反应发生率低、效果更好,近年逐渐取代UHF,在临床上广泛应用。

磺达肝素

磺达肝素,又名磺达肝癸,是纯化学合成的五聚糖甲基衍生物(肝素、低分子肝素的活性片段),分子量1700 KD。

肝素的主要抗凝机制

抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)是血浆中重要的生理性抗凝血蛋白,通过拮抗凝血酶(因子Ⅱa)以及因子IXa、Xa、XIa、XIIa产生抗凝作用。

肝素的主要作用机制是通过其五糖序列与抗凝血酶(antithrombin,AT)结合并改变其分子构象以放大AT-Ⅲ的抗凝效应。然而研究发现,约三分之一的肝素含五糖序列(与AT-Ⅲ具有高度亲和性),而缺乏该序列的肝素对AT-Ⅲ的亲和性低1000倍,并且激活能力也很弱。

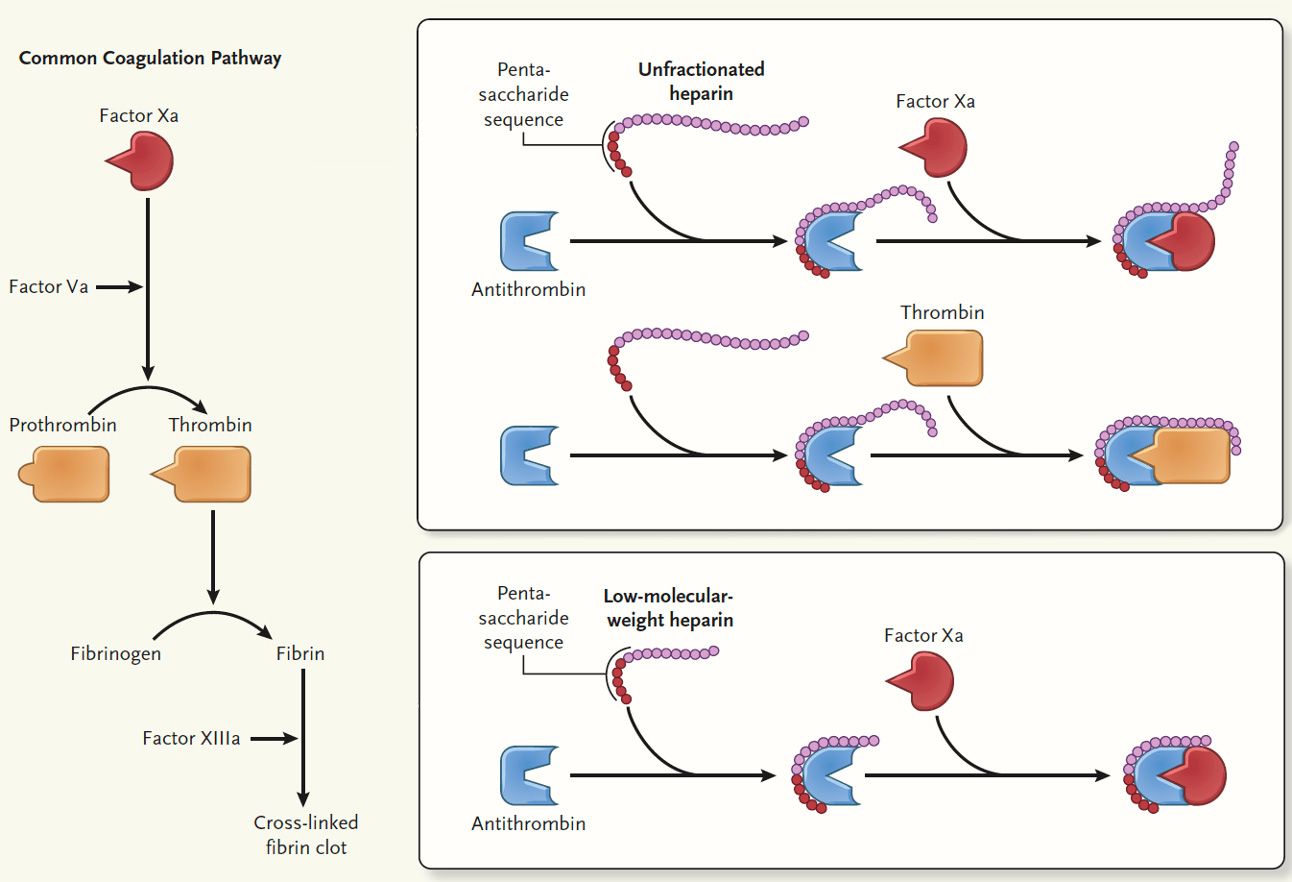

图1. UHF和LMWH抗凝机制示意图

肝素的抗凝作用一般认为主要通过2个方面,即对Ⅱa的抑制作用和对Xa的抑制作用,其中对Xa的抑制只需要构象的变化,因而只需五糖序列,而对Ⅱa的抑制不仅需要五糖序列,至少还需要肝素五糖序列附近的13个糖残基序列(即至少共18个单糖序列,分子量至少为5000D),只有这样长度的肝素链才能同时与AT-Ⅲ和Ⅱa都结合上,形成一个三元复合体,进而实现对Ⅱa的抑制。因而分子量较大的UHF可同时抑制Ⅱa和Ⅹa。

分子量较小的LMWH:LMWH是含有低于18个单糖序列和大于18个单糖序列的不同肝素分子的混合物,其中以低于18个单糖序列的肝素分子为主,因而具有较强的抗Xa作用和较弱的抗IIa作用。

分子量更小的磺达肝素:由于磺达肝素是纯化学合成的戊聚糖甲基衍生物(仅含五塘序列),因此与AT-Ⅲ结合后仅能产生构象的改变,主要发挥抗凝血因子Ⅹa作用。

表1. 不同肝素对Xa和IIa的抑制比例

什么是“肝素抵抗”?

药物抵抗(Drug resistance)定义为对标准剂量的药物缺乏预期疗效,或因靶点生物变化而产生的耐药性,如抗生素抵抗。

直至目前,肝素抵抗的概念尚未形成明确共识,一般定义为每日使用UFH >35000 U后,抗活化因子X活性试验(anti-FXa)仍<0.2 U/ml,但由于缺乏高质量研究证据以及anti-FXa检测方法并不普及,使得该实验室诊断标准未被临床统一采用;在接受体外循环治疗的患者中,肝素抵抗被定义为:肝素剂量达500 U/kg时,活化凝血时间(activated clotting time,ACT)仍<480s。目前临床上通常将需要很大剂量肝素才能达到抗凝治疗目标范围,或UFH给药量增加后APTT并未相应延长等现象概括为肝素抵抗。

“肝素抵抗”的发生机制

AT-Ⅲ介导的肝素抵抗

在遗传性AT-Ⅲ缺乏时,AT-Ⅲ活性可降至健康人水平的40%~60%甚至更低,并导致静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)的风险增加。同时,作为肝素类药物的靶点,当血浆中AT-Ⅲ存在遗传性缺陷时[表现为活性和(或)水平减低],肝素抗凝疗效往往无法达到预期, AT-Ⅲ缺乏是导致肝素抵抗的主要原因。

非AT-Ⅲ介导的肝素抵抗

肝素分子携带强负电荷,可与多种生物分子结合,包括凝血途径中的多种蛋白(如因子Ⅷ、因子Xa、纤维蛋白原、组织因子途径抑制剂、血管性血友病因子等)、趋化因子(如白细胞介素-8、血小板因子4、肿瘤坏死因子-α等)、富含组氨酸的糖蛋白、脂蛋白、核蛋白、细胞外基质蛋白等;普通肝素由于糖链长,易与上述物质结合,导致半衰期缩短,清除率增加,生物利用率降低。因此在脓毒症、全身性炎性反应、热烧伤等多种疾病时,肝素抵抗的发生率往往明显增高。

肝素抵抗患者的临床处理策略

识别肝素抵抗后,首要原则为寻找病因,并积极治疗原发病,在此基础上,可通过补充外源性凝血酶或更换抗凝药物来改善肝素抵抗。

2025年03月21日

2025年01月13日

2024年10月17日

2024年09月20日

2024年09月09日

2024年09月04日